価格転嫁7つの心得と15のテクニック講座 第2回

みなさんこんにちは。中小企業診断士の初鹿野浩明(はつかの ひろあき)と申します。第2回目は、価格転嫁を図る場合の心得についてお話をしたいと思います。

価格転嫁7つの心得(前編)

【値上げと価格転嫁】

価格転嫁は値上げとは違うのか?というと疑問があります。価格を上げるので、消費者にとっては同じと言えば同じですが、それぞれの背景には違いがあります。

値上げは需要と供給の関係で発生したり、他社との競争原理や差別化により発生したりします。「値上げ」は単に利益率を増やすという取組です。キャベツやお米の供給が不足したりすると値上がりするというの身近な例です。

対しては、価格転嫁は、消費税率を値段に反映させるのと同様に、原材料費やエネルギーコスト、人件費などのコスト上昇分を、製品やサービスの価格に上乗せすることで、利益低下を防ぐことで事業を継続するため行う取組です。航空会社のサーチャージ制度の上乗せ分などが価格転嫁のよい例です。

しかしながら、実際には、価格転嫁も値上げも同一の意味で使われています。ここでも「価格転嫁」=「値上げ」として使うこともあるのでご承知ください。

今まで値上げをしたことのない事業主にとって、値上げをするという行為は、非常に勇気が必要になります。ですが、次のように考えてください。

【価格転嫁 心得の1】品質を落とさない

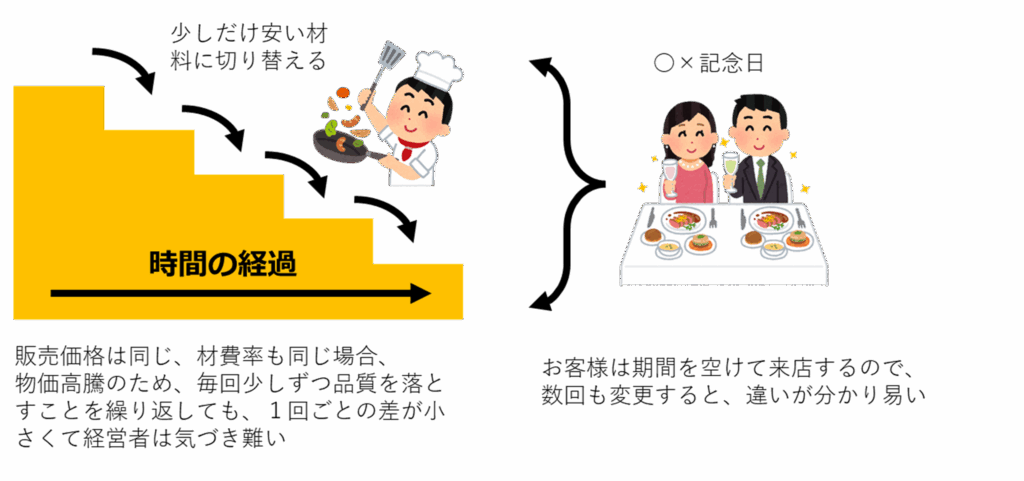

原則、価格を維持するために、品質を落とすようなことをしてはいけません。多少の品質低下は以前とさほど変わらないと思うかもしれませんが、これが繰り返されることで、以前とは似ても似つかないものに変わってしますことが多々あります。

例えば、美容業の場合、カラー剤やトリートメントの仕入価格が上がったからと言って、少しだけ品質の悪い材料(安い材料)を使ったとします。変更した時は、さほど違いは感じないと思っていても、「また値上がりした、また少し安い商材に変える」という行動を何回か繰り返すことで、初めの品質とは全く異なる仕上がりになってしまうことがあります。

また、材料費が上がったのに、販売価格と原価率が同じということは、完成品の品質が下がった可能性があります。

飲食店の例です。今まで1万円でイセエビのついた懐石料理を提供していたところ、諸々の材料費、特にイセエビの値段が上がったために、通常のエビを使いました。するとお客様から「なんだ、イセエビが付かないのか」とクレームが入ったそうです。店主の方は「いいえ、質は落としていません(原価率が同じだから)」と答えたところお客様がご立腹されたそうです。

イセエビの価格や他の材料費が高騰したのであれば、「イセエビ付きの料理はこれから1万5千円になります」と前もって伝えた方がよかったかもしれません。

品質を落としたことに気づいたお客様は離れます。戻ってきません。物価高に対抗するための適正な値上げ(価格転嫁)であれば、リピート回数は減るかもしれませんが、離れることはないようです。

【価格転嫁 心得の2】廃業するよりも値上げ

値上げをしていないで利益が出ない、赤字経営だと悩んでいる事業者の方で、廃業をしようかどうか悩んでいる方は、正当な利益がでる水準まで値上げをしましょう。

赤字が続いていたら、お店・会社は潰れます。維持できません。また、値上げをしてお客様が極端に減少した場合もお店・会社は潰れます。このように最悪のケースばかりを考えていたら、どちらにしてもお店・会社は潰れてしまいます。

もっとポジティブに考えてみてはどうでしょうか。値上げをしてもお客様が逃げなければ値上げした分だけ黒字になります。 値上げをして、様子を見てからでも、事業を継続するか、廃業するかを検討することは決して遅くはありません。

【価格転嫁 心得の3】ターゲットを変える・増やす

下請け体質から脱却して直接販売をするというのも一つの考え方です。取引業者によっては、値上げの交渉をしても承認してもらえない場合もあります。特に、ある程度の規模の会社の場合、資材課や仕入担当者がいて、仕入価格が上がることは自分の成績の低下につながるという理由で値上げを認めないことがあります。これらの行為は法律で禁止されていますが、現実はそうそううまくいきません。

下請け体質から脱却して、消費者に直接営業をして、きちんとした対価で仕事を受けられるような体制を作りましょう。ただし、営業活動をするために、相応の経費が掛かることやブランド力を高めるといったことで新たな課題が発生します。直接営業には、広告費・営業費は全体に8%くらいまで上がる場合もあることを知識の中に入れておきましょう。

また、どうしても値上げを承認してもらえない親事業者とは、ある程度距離を置いて仕事を受けるという考え方もあります。1社下請けだと難しいですが、取引先を増やすことで交渉力を強めることができます。下請け業者が撤退・廃業すると、親事業者も困るということも理解しておきましょう。

お客様は、ほかにもいるはずです。

次回は、価格転嫁7つの心得の後編をお伝えします。という取組を、筆者の経験を交えながらお話を進めていきたいと思います。

◆◇◆

株式会社経営科学研究所 代表取締役

中小企業診断士